Interviste

Scrivere con la luce: la fotografia di Nino Migliori

By Pierluigi Masini

Pubblicato il

Aprile 2024

INDICE

- 1 Scusi Migliori, lei ha detto che fotografare significa “scrivere con la luce”. La fotografia è quindi una forma di scrittura. Cosa significa?

- 2 Lei è stato sempre un grande sperimentatore.

- 3 E poi? Altri esperimenti sulla luce?

- 4 La fotografia come linguaggio: lei ne ha usati molti nella sua lunghissima carriera…

- 5 Le piace ancora cercare nuove strade, vero?

- 6 Lei ama la luce, ma ha fatto dei lavori anche al buio, usando la luce nera. Ce li racconti…

- 7 Vorrei tornare sul tema dell’energia che ci dà la luce, di come si manifesta al nostro occhio, dei colori che prendono vita, ogni volta diversi…

- 8 E se parliamo del bianco e nero?

- 9 Ah sì? E quando?

- 10 Il tema della fotografia con la luce flebile di una candela, o addirittura di un fiammifero, è tornato in diversi suoi lavori…

LUCE incontra Nino Migliori che ci racconta la sua esperienza di fotografo, la sua inesauribile curiosità e il suo continuo desiderio di sperimentare, spiegando come la luce influisce nella sua arte e domina la nostra vita

C’è aria di grande mobilitazione in studio, opere poggiate a terra, tanto lavoro da fare in poco tempo, perché a metà febbraio si inaugura una grande mostra di Nino Migliori nelle sale del Castello di Ferrara. Una retrospettiva con più di cento opere che segue di pochi mesi quella di Bibbiena, che ha celebrato i suoi 75 anni di attività. Sì, proprio così, 75 anni: perché Nino Migliori di anni ne ha 97, compiuti a settembre.

Il suo studio ospita la Fondazione con il suo nome, dove lavorano stabilmente la moglie Marina e la sua assistente Antonella. È un grande spazio alla periferia di Bologna ricavato da una corderia, conserva ancora il fascino e l’altezza dell’opificio e oggi raccoglie i suoi lavori insieme a tanti oggetti trovati che Nino Migliori ha collezionato nel tempo: un tondo dipinto con una tigre che viene da un circo, un vecchio flipper, un gigantesco caleidoscopio servito per ospitare una persona, tanti libri, tantissimi raccoglitori, una Thonet a dondolo. Un gigantesco invidiabile archivio di memorie.

Scusi Migliori, lei ha detto che fotografare significa “scrivere con la luce”. La fotografia è quindi una forma di scrittura. Cosa significa?

Per me è così, da sempre: io non so scrivere, non so parlare, cerco di esprimermi usando la macchina fotografica. E usando anche la luce, per forza, perché altrimenti non potrei farlo. Il mio è un tentativo di valorizzare il piacere della luce rispetto al buio. Buio che significa non vedere, non sentire…

Lei è stato sempre un grande sperimentatore.

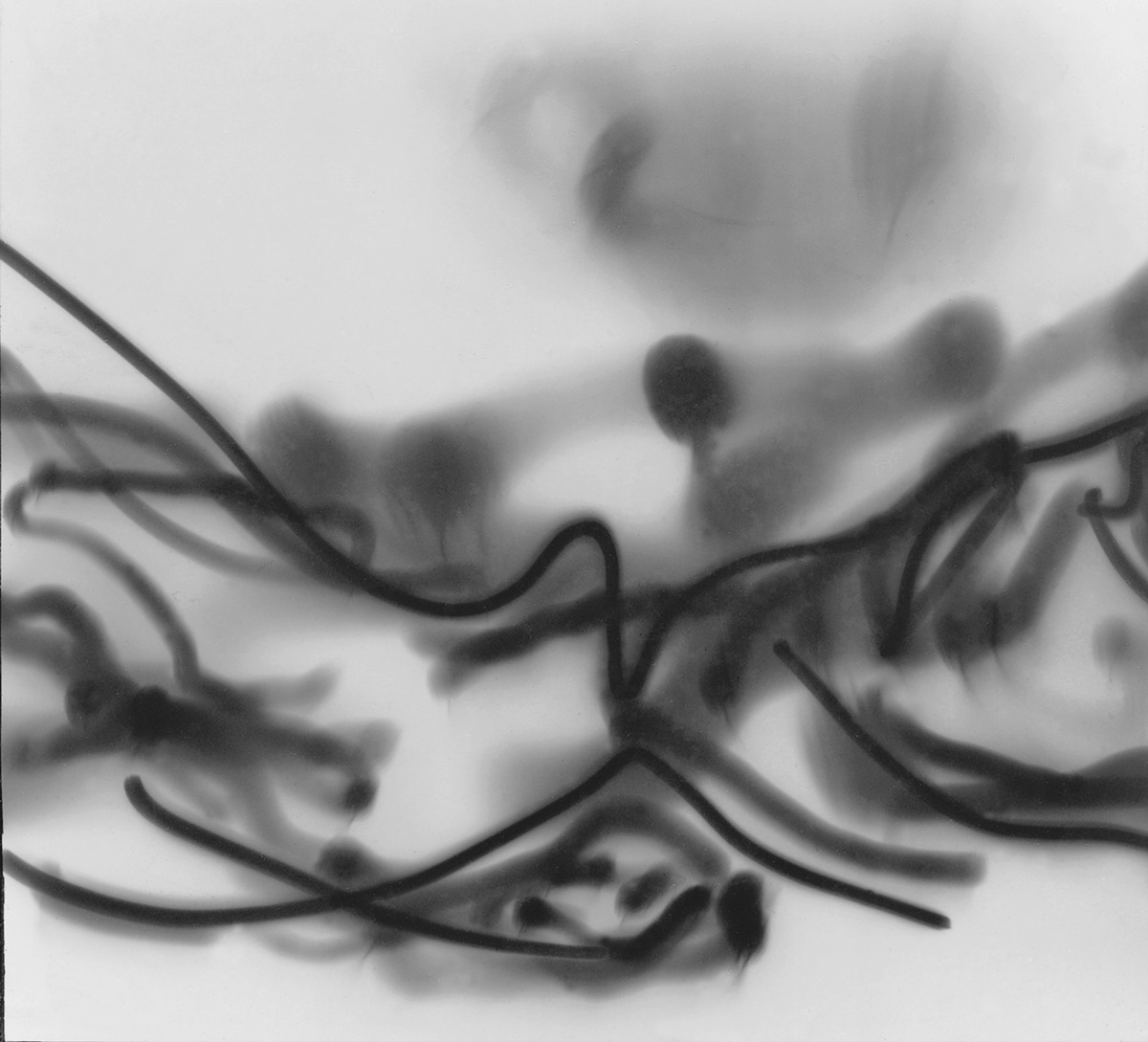

Sì, è vero, è la cosa che più mi piace. Ho fatto una serie di lavori sulla luce senza macchina fotografica, usando le pile elettriche. E anche questo è fotografia. Perché finché entra la luce nel processo di fissazione dell’immagine si parla a pieno titolo di fotografia: l’importante è che sia la luce a fissare l’immagine, che sia su pellicola o supporto binario, digitale, poco importa. Negli anni Cinquanta ho fatto dei lavori che si chiamano Lucigrammi direttamente su carta sensibile, al buio, usando pile elettriche. La carta ai sali d’argento si impressiona con la luce ed è legata al tempo e allo spazio. Perché, più vai lento, più il segno diventa spesso; più sei veloce, più il segno si diluisce; più sei vicino e più diventa grande, più sei lontano più si assottiglia. Tempo e spazio sono indicativi, determinanti, almeno per me, nella valutazione del lavoro fotografico. I Lucigrammi sono un lavoro del 1952-53.

E poi? Altri esperimenti sulla luce?

Ho continuato a sperimentare sulla luce con le Lucigrafie, una serie di lavori a colori. E poi con i Polarigrammi, che sono del 1976-77. Praticamente ho preso del cellophane trasparente, l’ho spiegazzato e messo tra due lenti polarizzate, quelle che si usano per togliere i riflessi del sole, e in base a come passava la luce questa colorava i foglietti di plastica. Bastava ruotarli di un niente per vedere che la luce e i colori cambiavano, luce che veniva frazionata con la polarizzazione. Poi mettevo i vetrini sotto l’ingranditore e stampavo, così, senza macchina. Una ricerca solo sulla luce, questi tre sono esempi di lavori solo di luce.

La fotografia come linguaggio: lei ne ha usati molti nella sua lunghissima carriera…

Ho voluto sempre cercare nuovi linguaggi, senza differenze tra tecnologie, tra pellicola e digitale. E uso anche il cellulare, eccome. Tutto passa attraverso il mio punto di vista che non è mai oggettivo, la rappresentazione è sempre infedele. Io sono un infedele (ride). Un mio lavoro l’ho chiamato proprio Paesaggi infedeli.

Ricordo quando da giovane partecipavo ai concorsi con i circoli bolognesi. Mandavo tre fotografie, una era sempre di carattere informale e puntualmente veniva scartata: ma io come provocazione ce la mettevo. L’Informale, come movimento artistico, mi è sempre piaciuto. Ricordo quando andavo a Venezia da Peggy Guggenheim con Emilio Vedova e Tancredi. E ancora oggi mi fa piacere vedere che ci sono giovani che continuano a sperimentare, molti più di un tempo.

Guarda questo lavoro del 1995-96 (mostra un’opera di grandi dimensioni davanti a sé). Non si riconosce ma è un telo gettato da una finestra, un pezzo di plastica che in una giornata di vento si muoveva e cambiava forma. Ognuna è una foto che poi ho assemblato con altre e si chiama Alfabeto immaginato: ho immaginato che si possa scrivere un alfabeto con questi segni, un mio linguaggio figurativo informale che ritorna.

Le piace ancora cercare nuove strade, vero?

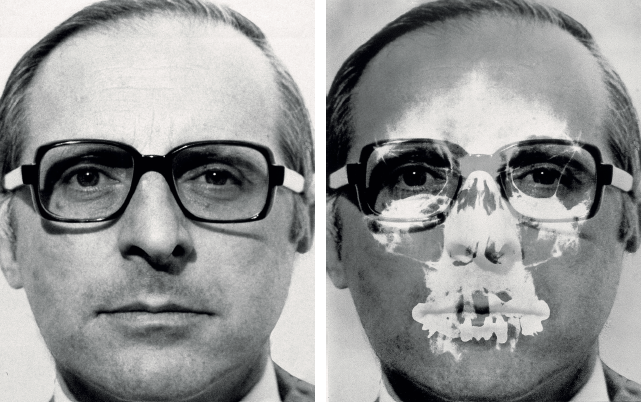

Assolutamente sì. All’inizio della mostra di Ferrara ci saranno gli autoritratti, partendo da quel “memento mori” del 1974-76 con quattro foto che passano dal mio volto al mio teschio radiografato. E nell’ultima sala altri due “memento mori”: uno si chiama Autoritratti dal futuro, una serie di teschi e l’altro l’ho realizzato con dei bicchieri rotti, i Bicchie-rotti appunto, bicchieri che ho fatto cadere dall’alto su un telo nero fotografando poi i pezzi: ho usato dieci diversi bicchieri rotti che hanno dato vita a dieci fotografie. Sono anche questi dei “memento mori” informali, una realtà che puoi raccontare con forme diverse.

Lei ama la luce, ma ha fatto dei lavori anche al buio, usando la luce nera. Ce li racconti…

Sì, ho usato la lampada di Wood, il primo esperimento è stato del 1973. Ho stampato con colori fluorescenti che con una lampada agli ultravioletti hanno colori completamente diversi. Poi ho fatto dei lavori sui nidi degli uccelli sugli alberi. Siamo andati avanti per quattro inverni a fotografare nidi sugli alberi, in un periodo di tempo molto breve: quando gli alberi sono completamente spogli, in giornate di sole, e facendo attenzione che non sia piovuto il giorno prima, altrimenti io e Marina torniamo a casa tutti infangati come è successo una volta (ride). Dopo aver fotografato i nidi, li ho stampati in negativo e, quindi, apparivano tutti bianchi. Poi ho tappezzato una stanza con queste stampe e infine i nidi bianchi li ho eccitati con i raggi ultravioletti: è apparsa un’esplosione di intrecci fluorescenti.

Vorrei tornare sul tema dell’energia che ci dà la luce, di come si manifesta al nostro occhio, dei colori che prendono vita, ogni volta diversi…

I colori sono quelli che sono, ma intervenendo con un tipo di lampada o di carta trasparente, i colori cambiano. Mi stupisce vedere che appoggiando due fogli di cellophane, ognuno trattato in maniera diversa, spunta del rosso, del verde, del giallo. E ti chiedi: ma da dove sono saltati fuori? Io sono rimasto uno sperimentatore, un bambino che ha sempre voglia di cercare cose diverse, perché bisogna sempre andare avanti. Ognuno di noi ha i suoi colori, la sua percezione sui toni, perché in realtà noi non vediamo gli stessi colori: ci sono dominanti che altri non percepiscono, i colori sono fallaci.

E se parliamo del bianco e nero?

Il bianco è la somma di tutti i colori, il nero è assenza di luce. La luce vuole prevalere sul buio, un dualismo che cambia in funzione dell’intensità della luce: se ne metti molta hai una visione di un certo tipo, viceversa se ne metti poca, cambiano i cromatismi, i colori. È la luce che domina la nostra vita. Io amo la luce, ma amo anche il buio, perché attraverso il buio si possono fare dei lavori bellissimi, usando solo la luce di un fiammifero o di una candela. Adesso ho appena finito le riprese di un lavoro sulla Fonte Gaia di Jacopo della Quercia, a Siena, sulle parti originali conservate al museo di Santa Maria della Scala, formelle gigantesche consumate dai secoli. Sono andato lì solo per fare un sopralluogo, con le candele, e poi invece ho di fatto concluso il lavoro. Io amo restare da solo, al buio, ma lì eravamo in un museo e c’era tanta gente attorno, il direttore, i conservatori, gli addetti: mica ti possono lasciare da solo. A volte mi sono preso anche delle belle sgridate!

Ah sì? E quando?

Quando eravamo a Roma, alla Galleria Borghese, a fotografare al buio Paolina Borghese di Antonio Canova. C’era tanta gente in sala, al buio, tutti preoccupati che non succedesse nulla alla statua e questo non mi piace, perché quando lavoro voglio con me solo Marina e Antonella che muovono le candele come dico io. In quel caso non si poteva, lo capisco. Ora, il fatto è che la statua è posta su un gradino di legno che nasconde un meccanismo che il principe Borghese utilizzava come effetto scenico per farla ruotare davanti ai suoi invitati, illuminandola di notte a lume di candela. Solo che io sono salito sul piedistallo per fotografare da vicino Paolina e allora… apriti cielo! Mi hanno fermato, è un legno che ha più di due secoli, poteva sbriciolarsi. In questi casi c’è sempre molta tensione. Ma come dovevo fare per fotografarla? Io devo vedere da vicino e usare la luce come pare a me.

Il tema della fotografia con la luce flebile di una candela, o addirittura di un fiammifero, è tornato in diversi suoi lavori…

Sì, a Napoli ho fotografato il Cristo Velato, la famosa statua nella Cappella Sansevero che il principe di Sangro voleva fosse illuminata solo con due candele, dal lato della testa e dei piedi. E la statua di Ilaria del Carretto di Jacopo della Quercia nella cattedrale di San Martino a Lucca. Ma anche 500 personaggi bolognesi, fotografati usando la luce di un fiammifero, una luce flebile che basta a modificare un viso come voglio io, basta spostare un fiammifero per modificare l’espressione e cogliere finalmente l’espressione migliore.

AUTHOR

Pierluigi Masini

Pierluigi Masini è giornalista professionista, laureato con lode in Lettere alla Sapienza di Roma, indirizzo Storia dell'arte. Dopo aver lavorato per 35 anni al Gruppo Monrif (Il Giorno, il Resto del Carlino, La Nazione), oggi collabora con diverse testate e si occupa di arte e design. Ha scritto con Antonella Galli il libro I luoghi del design in Italia edito da Baldini+Castoldi.

LEGGI DI PIÚ

Interviste

Elisabetta Sgarbi: “Nel cinema il buio è una variazione della luce”

BY Cristina Tirinzoni | 3 Dic 24